张继夜泊枫桥下

时间:2024-10-23

访问量:

枫桥,位于苏州城西寒山寺旁,跨越古运河之上,是一座月牙形的单拱石桥。史书记载,枫桥最早建于唐代,距今约有1200年的历史。后来,明代崇祯末年、清代乾隆年间都曾修建过。现存的枫桥为清代同治六年(1867)重建,是一座单孔石拱桥。自从隋朝大运河开通,枫桥地跨江南运河,成为苏州西北部的一个门户,凡是行舟坐船往北去,由北往南来者,都得经过枫桥,这是一个交通要道。提到运河枫桥,大家一定会想到唐代诗人张继的千古绝唱《枫桥夜泊》,想“到姑苏城外寒山寺”。

张继,字懿孙,是襄州(今湖北襄阳)人。《唐才子传》记载,张继是在唐玄宗天宝十二载(753)考中进士的,还没有来得及进入官场,就遇到了安史之乱。

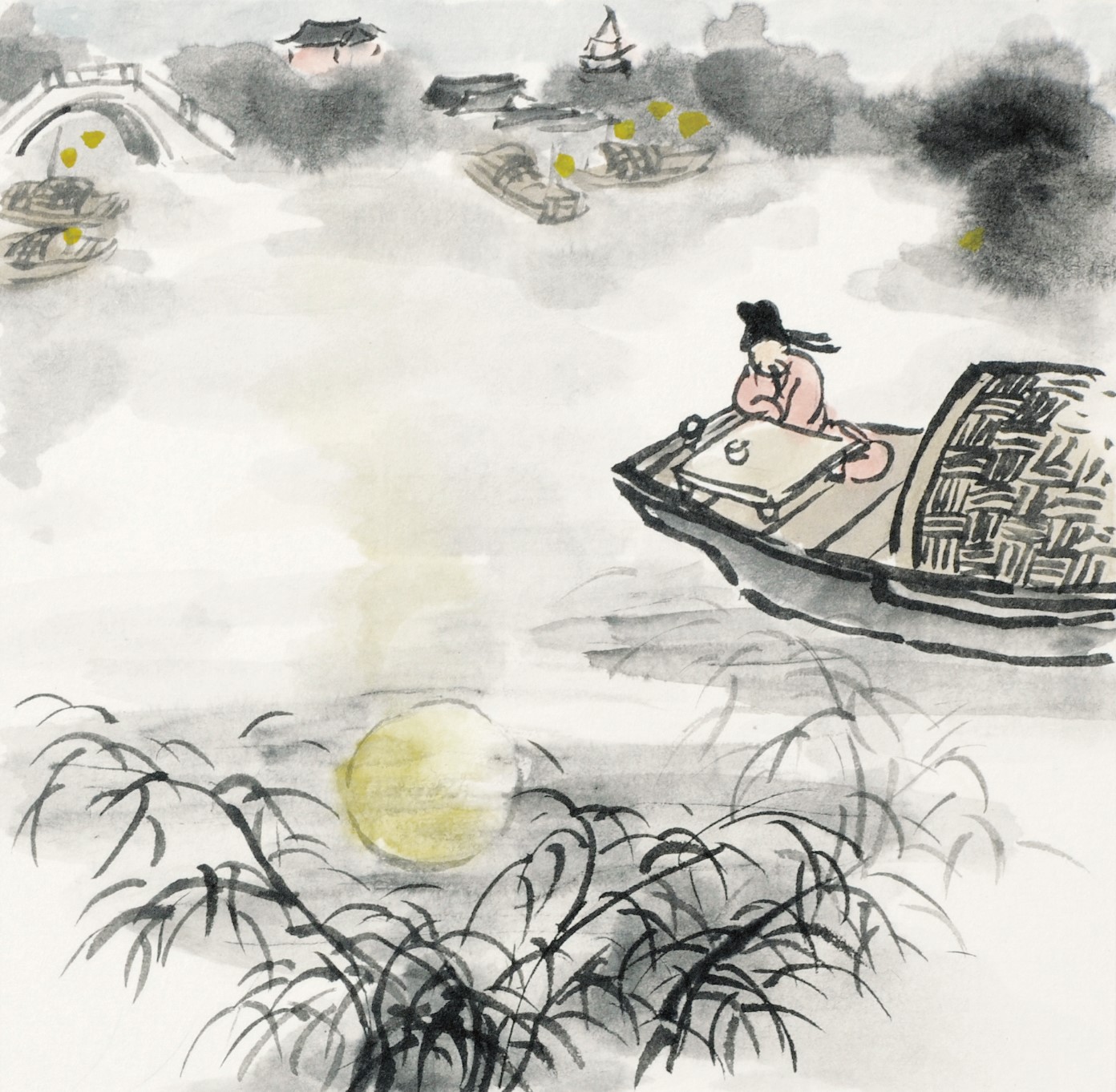

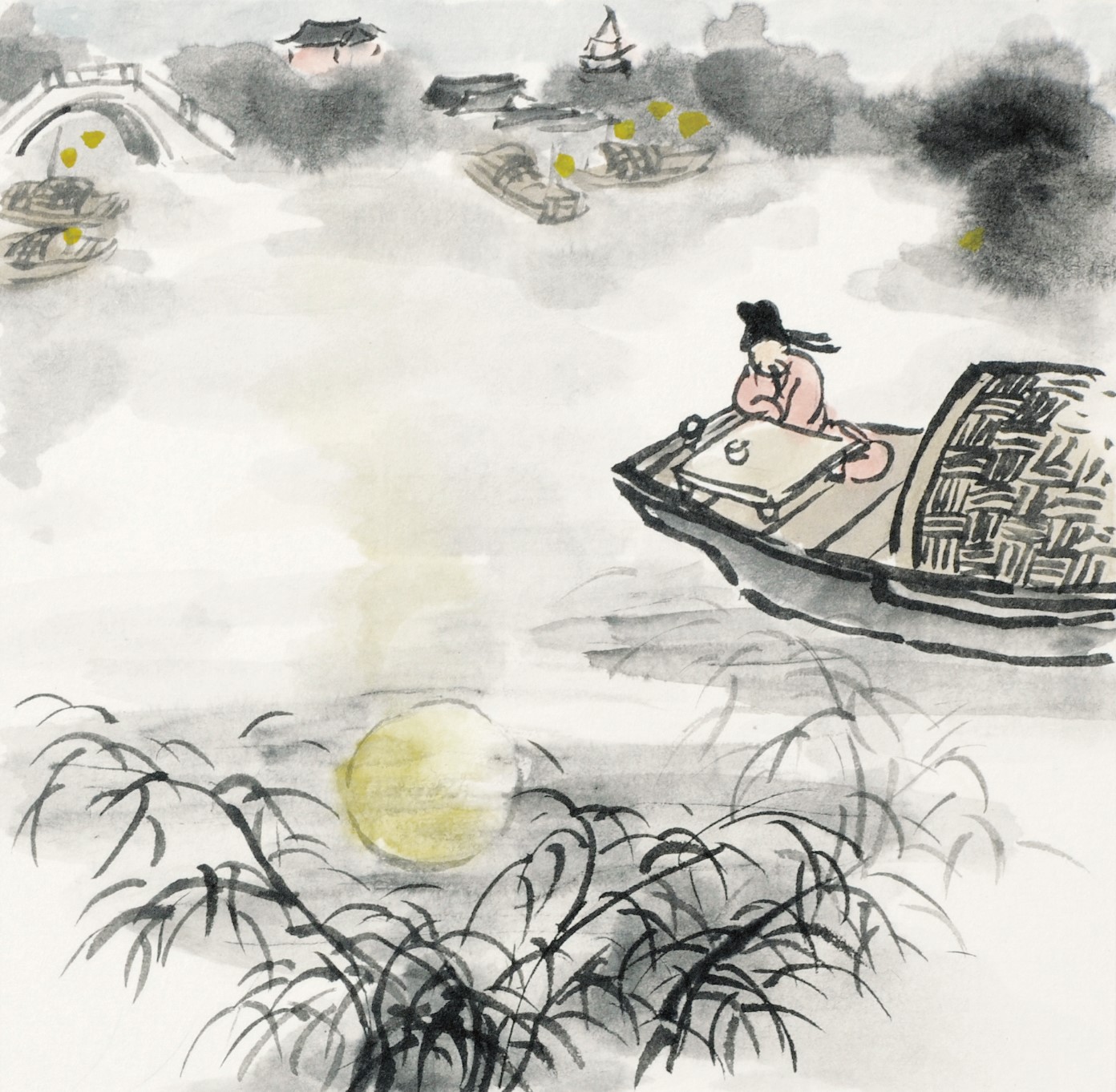

于是,为躲避战乱,张继来到江南。一个秋天的夜晚,他坐着一只小船沿着大运河来到姑苏城外枫桥下。听到枫桥边上寒山寺的夜半钟声后,他诗兴大发,大笔一挥,写下了一首七言绝句《枫桥夜泊》。诗中这样写道:

据史书记载,寒山寺始建于南朝梁武帝天监年间,原名妙利普明塔院。相传唐代高僧寒山曾经来到寺院居住,因此更名为寒山寺。夜半时分,寒山寺敲响清脆的钟声,这在唐朝本是极平常的生活景象。但张继将这历史悠久的古刹钟声写进诗中,便立刻不同凡响。

诗人夜泊枫桥下,愁绪在恍惚迷离之中无所着落,突然,运河之畔寒山寺的夜半钟声响起,“咚”的一声,飘进了客船,幽深邈远,古雅庄严,既打破了夜半的寂静,又增添了夜半的幽静,也一声声地叩击着诗人的心弦。或许,这寒山寺的夜半钟声愈发加深了诗人对愁眠的感触;或许,这渗透着宗教情思的夜半钟声,荡开了诗人的愁绪,警醒诗人告别徘徊无依的愁苦。由此可见,诗人用一句诗来点明钟声的出处,是颇有深意的。有了寒山寺的夜半钟声这一笔,枫桥夜泊之神韵才能得到最完美的表现。这首诗便不再停留在单纯的运河枫桥秋夜风景画的层次上,而是更具有历史文化的丰富内涵,更加令人深思,令人浮想联翩,感慨不已。因此,这寒山寺的夜半钟声,能够穿越时空的界限,久久地回响在历史的上空,成为苏州城的一张历史文化名片,流传东南亚,遍布全世界。

张继,字懿孙,是襄州(今湖北襄阳)人。《唐才子传》记载,张继是在唐玄宗天宝十二载(753)考中进士的,还没有来得及进入官场,就遇到了安史之乱。

于是,为躲避战乱,张继来到江南。一个秋天的夜晚,他坐着一只小船沿着大运河来到姑苏城外枫桥下。听到枫桥边上寒山寺的夜半钟声后,他诗兴大发,大笔一挥,写下了一首七言绝句《枫桥夜泊》。诗中这样写道:

月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。

姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。 张继写过不少旅游题咏诗,善于运用白描手法描写自然风光。这首七绝同样用质朴的语言描写夜泊运河枫桥的景象和感受,绘画了一幅姑苏秋江夜泊图,有景有情,有声有色。

这是一个深秋的夜晚,月亮已经落下,乌鸦不时啼叫着,繁霜满天,寒气逼人;运河之畔的枫树在月色下朦朦胧胧,运河之上的渔船闪烁着暗淡的灯火。诗人夜泊枫桥下的小船中,满怀愁绪,长夜难眠。诗人在愁什么呢?张继是一位有抱负有理想的才子,好不容易考中了进士,却还没有被授予官职,难免会有怀才不遇的悲伤心态;如今身处乱世,尚无归宿,难免会有一种漂泊感;还有,大唐盛世被这安史之乱破坏得一塌糊涂,实在令人忧虑啊。据史书记载,寒山寺始建于南朝梁武帝天监年间,原名妙利普明塔院。相传唐代高僧寒山曾经来到寺院居住,因此更名为寒山寺。夜半时分,寒山寺敲响清脆的钟声,这在唐朝本是极平常的生活景象。但张继将这历史悠久的古刹钟声写进诗中,便立刻不同凡响。

诗人夜泊枫桥下,愁绪在恍惚迷离之中无所着落,突然,运河之畔寒山寺的夜半钟声响起,“咚”的一声,飘进了客船,幽深邈远,古雅庄严,既打破了夜半的寂静,又增添了夜半的幽静,也一声声地叩击着诗人的心弦。或许,这寒山寺的夜半钟声愈发加深了诗人对愁眠的感触;或许,这渗透着宗教情思的夜半钟声,荡开了诗人的愁绪,警醒诗人告别徘徊无依的愁苦。由此可见,诗人用一句诗来点明钟声的出处,是颇有深意的。有了寒山寺的夜半钟声这一笔,枫桥夜泊之神韵才能得到最完美的表现。这首诗便不再停留在单纯的运河枫桥秋夜风景画的层次上,而是更具有历史文化的丰富内涵,更加令人深思,令人浮想联翩,感慨不已。因此,这寒山寺的夜半钟声,能够穿越时空的界限,久久地回响在历史的上空,成为苏州城的一张历史文化名片,流传东南亚,遍布全世界。

时至今日,到了新年,世界各地依旧有很多游人从四面八方汇聚到苏州城,到枫桥,到寒山寺聆听着亘古的梵音。