高启几度过枫桥

时间:2024-10-23

访问量:

元末明初,苏州出了一位大才子,他叫高启(1336—1374),字季迪,号青丘子,长洲(今苏州)人。高启是明初“吴中诗派”最具有代表性的诗人,他的诗较为鲜明地表现出吴地文学的传统特点——主要抒发个人情怀,追求个性自由。

高启写有一首《泊枫桥》,十分著名:

“画桥三百映江城,诗里枫桥独有名。

几度经过忆张继,乌啼月落又钟声。”

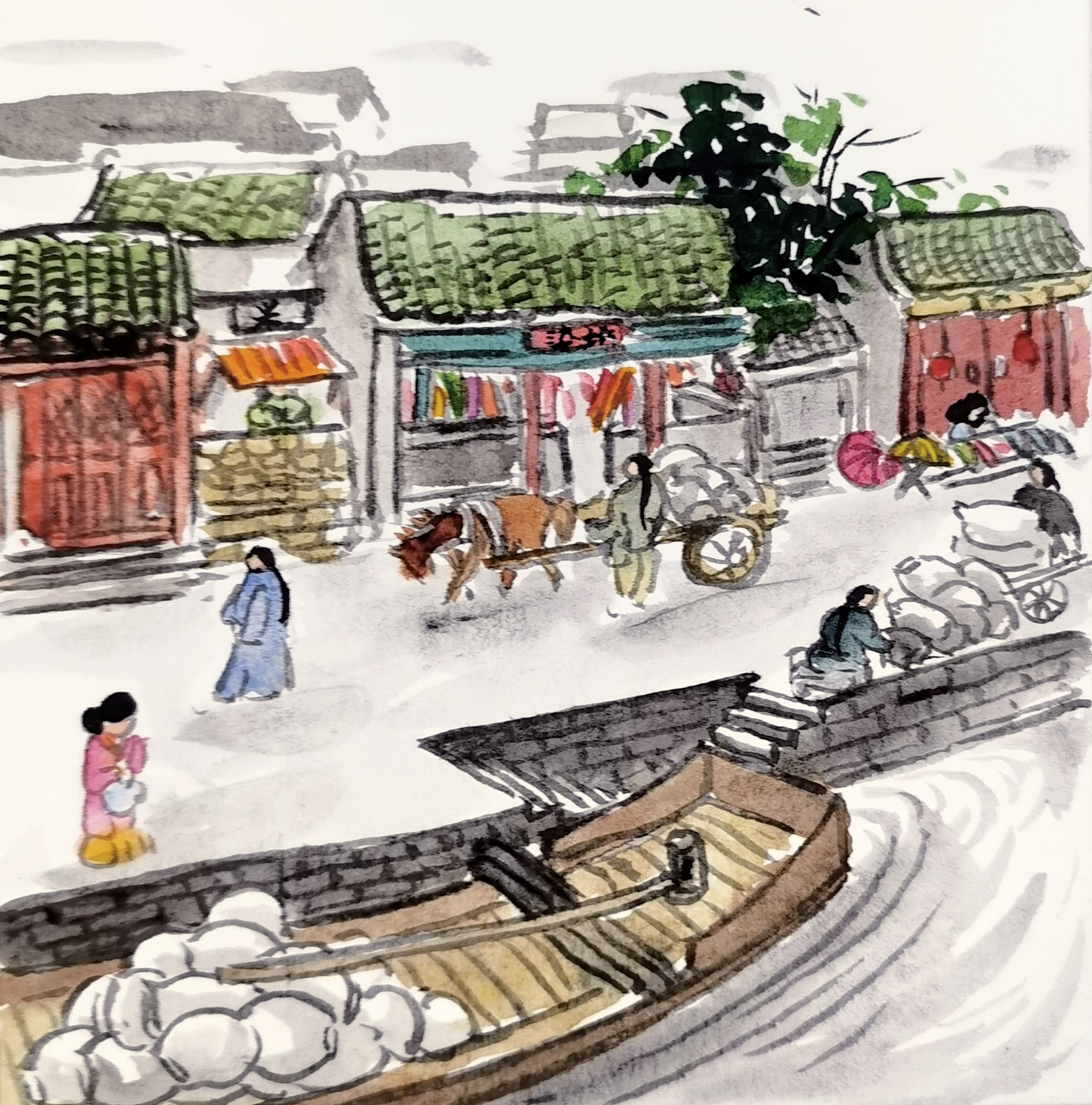

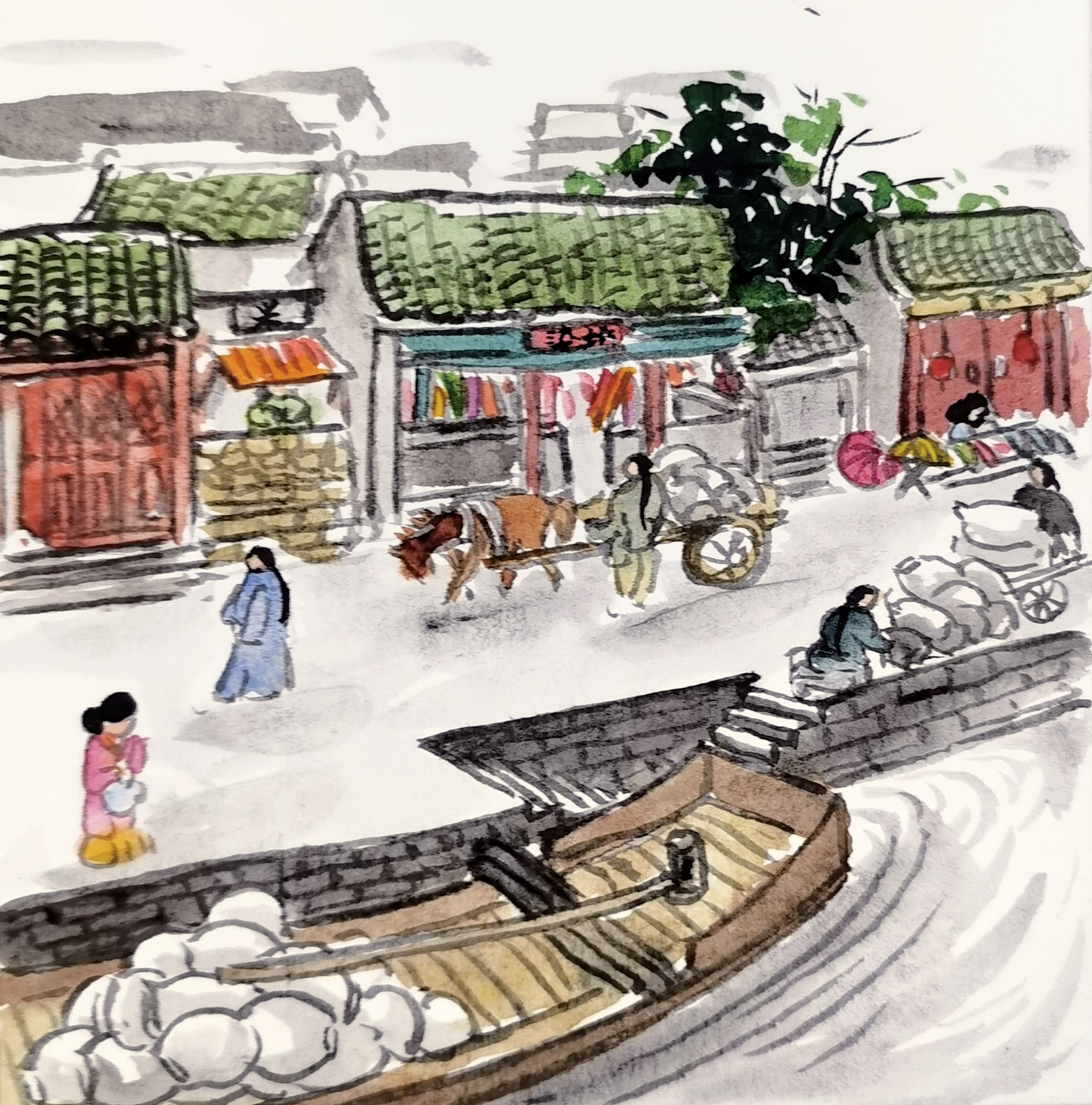

苏州水城,自古河多桥多。南宋《平江图》上标出的苏州古城桥梁有300多座。高启诗中感慨,苏州水城300多座古桥中,枫桥名气最大,这是因为自张继的《枫桥夜泊》之后,历代文人雅士都喜以枫桥作为歌咏对象。

高启年少时有志于功名,但是,正逢元末战乱纷起,加上他性格孤高耿直,不拘于礼法,对官场生活比较反感。张士诚占据苏州时,赏识他的才华,但高启始终不肯出来做官,隐居于吴淞江畔的青丘,做一个自由的文人。 高启的早期代表作《青丘子歌》,强烈而鲜明地表现出要求脱离伦理的束缚而获得自由发展的个性特征。诗中有这样几句:

“不问龙虎苦战斗,不管乌兔忙奔倾。

向水际独坐,林中独行。”

这首诗写于高启开始隐居青丘之后,这时候他早年怀抱的理想已经破灭,深刻觉悟到政治斗争的残酷性。诗中“不问龙虎苦战斗”一句,意思是他对张士诚、朱元璋等群雄纷争已经厌倦。他对人生目标的选择,不是传统的功名富贵,他只愿做一个诗人,一个自由自在的诗人。

朱元璋建立明朝后,诏修元史,高启因为学问太好、名气太大而被征召。对于被召,高启本来是犹豫不决的,但是经不住亲友的反复劝说,他怀着忧惧的心情踏上行程,写下了《将赴金陵始出阊门夜泊》:

“乌啼霜月夜寥寥,回首离城尚未遥。

正是思家起头夜,远钟孤棹宿枫桥。”

诗人坐船经过枫桥,便夜宿枫桥,离别的思绪如梦如幻,字里行间充满着思乡之情。

高启奉命在南京参与修撰《元史》,后任翰林院编修。在明初严峻的政治环境下,高启对官场生活的不自由感到难以忍受。因此,洪武三年(1370),当朱元璋提拔高启任户部侍郎的高位时,他婉言拒绝,辞官归隐。在朱元璋的新朝仕子中,高启实属“异类”,在南京几年,始终以“京华客子”自居,体现了他对入仕角色的认知。他鄙薄功名利禄,追求个体独立和精神自由,对仕宦充满厌倦之情。 在获准归里、归梦成真时,高启十分欣喜。洪武三年(1370)秋,高启归吴至枫桥。远离京都南京,他的心情逐渐放松下来,伫立船头遥望,真的回到魂牵梦绕的姑苏城了吗?他感觉如在梦中,直到真真切切地听到乡人说着吴侬软语时方才放下心来。他在《东归至枫桥》中写道:

“故人当日送登畿,此地停舟醉落晖。

惭愧临河旧攀柳,尚留青眼看人归。”

回忆当年告别枫桥入朝去南京的情景,仿佛醉梦一场,如今又重归枫桥。“惭愧临河旧攀柳,尚留青眼看人归”用拟人手法写家乡的人情美,也预示着归隐生活的闲适美好。诗中洋溢着一股抑制不住的欣喜之情,传递了诗人内心深处对重获自由自在生活的那份向往。