前世今生平江图

时间:2024-10-23

访问量:

说起“平江”二字,必然想到苏州。的确,北宋政和三年(1113),苏州被升为平江府。“平江”名字的由来,有两种说法:一种是地理上的说法,因为苏州地势低洼,城东娄江水势平缓,地与江平,所以称作“平江”;另一种说法,在苏州老百姓中口口相传,说有“平定江南”的意思。宋开宝四年(971),南唐改国号为“江南国”,开宝七年,宋王朝下旨让吴越征伐江南,开宝八年,宋让吴越孙承佑做了平江节度使,意思是要平定李煜所在的“江南国”,至此,苏州历史上开始有了“平江”之称。“平江”作为地方行政单位的名字,沿用至元代。南宋建炎四年(1130),金兵攻陷苏州,生灵遭受荼毒,原本繁华的平江城几成废墟。在这一片废墟上,苏州人苦心经营,重建家园。经过百年修治,至南宋时,时任知府李寿朋重建坊市,刻行《吴郡志》,兴复古迹,一座更加宏伟的平江城矗立在江南沃土之上。在金兵蹂躏百年后,苏州城重现昔日繁华。为纪念这一历史时刻,绍定二年(1229),李寿朋主持刊刻巨碑《平江图》,忠实地记录了彼时苏州城的样子。与此同时,李寿朋还主持重修府学,“旧为屋七百五十桯,一一皆新美矣”,于绍定二年七月竣工。《平江图》碑得以安放于平江府学,默然伫立千年,无论沧海桑田。关于李寿朋刊刻《平江图》碑,民间还流传有一段小故事。

相传,绍定二年的一个早晨,李寿朋向他的同僚提出要刻一幅苏州地图。这下可难倒了饱读诗书的同僚,一时间,大家都鸦雀无声。李寿朋便说:“大家如果没有意见的话,那这事就这么定了。”大家面面相觑。终于,有一个同僚问道:“这地图该怎么画呢?”李寿朋说:“走,从走入手。从今天起,我们要走遍苏州城的山山水水,走遍这大街小巷。”于是,李寿朋一行便开始了对城市别样而细致的观察,回来后更是惟妙惟肖地将所看到的东西刻绘在了一块大石头上。于是,《平江图》就诞生了。

《平江图》碑,高290厘米,宽149厘米,厚30厘米,细致详尽、形象准确地绘刻了街市的排列、水道的走向、主要建筑物的分布。大运河、城墙、街道、河道、桥梁、坊市、衙署、楼阁、寺观、军营等布局合理、井然有序、刻绘细致。从图上布局来看,城市呈长方形,布局规范。整个城市为大运河所环抱,运河内四周城墙环绕,并设有阊、盘、娄、齐、葑5座水、陆城门,城墙内有护城壕。城区内最大特点是安排了水陆并行的两套交通系统。城内河道纵横交错,计有20条河流,其中6条河流纵贯南北,14条河流横越东西,总长度80余公里。与此相适应,城内有20条大街,最著名者为横贯南北的交通要道“卧龙街”(今人民路)。由于河道众多,作为交通枢纽的桥梁也特别多,仅《平江图》所刻桥梁就达359座之多。

《平江图》的绘制技法独特,采用了平面与三维立体相结合的表现方式,既展示了地图的平面精度,又体现了地物的立体效果。这种技法增强了地图的立体感,提高了其实用性。如此体量巨大、刻画复杂的丰碑非碑刻大家不能为,所幸《平江图》的左下角,留 下了勒石者的姓名,他们是吕梴、 张允成、 张允迪。

很多人惊讶于《平江图》碑历经近800年竟仍然如此清晰。这是因为除了南宋刻工吕梴、张允成、张允迪外,《平江图》碑还经过另外一位刻工之手,他叫黄慰萱。清光绪十七年(1891),黄慰萱出生于无锡县硕放乡一个贫寒农民的家庭,由于生活窘迫,他13岁就到苏州“徵赏斋”碑帖店随族人黄徵学艺。碑刻业曾经在苏州盛极一时。据说在清咸丰年间至民国初年,苏州城里在现在人民路察院场到乐桥、景德路(旧称珠明寺前)一带有许许多多以专刻碑、精拓古今碑帖为业的碑帖店铺,如黄徵的“徵赏斋”,黄凤仪(黄徵之兄)的“徵古斋”,唐文杰、唐伯谦父子的“汉贞阁”,等等,其中有不少都是技艺精湛的集刻碑、传拓、装裱为一体的名家。黄慰萱六年满师时,已学会刻碑、传拓、装裱等一手好技艺。

相传,绍定二年的一个早晨,李寿朋向他的同僚提出要刻一幅苏州地图。这下可难倒了饱读诗书的同僚,一时间,大家都鸦雀无声。李寿朋便说:“大家如果没有意见的话,那这事就这么定了。”大家面面相觑。终于,有一个同僚问道:“这地图该怎么画呢?”李寿朋说:“走,从走入手。从今天起,我们要走遍苏州城的山山水水,走遍这大街小巷。”于是,李寿朋一行便开始了对城市别样而细致的观察,回来后更是惟妙惟肖地将所看到的东西刻绘在了一块大石头上。于是,《平江图》就诞生了。

《平江图》碑,高290厘米,宽149厘米,厚30厘米,细致详尽、形象准确地绘刻了街市的排列、水道的走向、主要建筑物的分布。大运河、城墙、街道、河道、桥梁、坊市、衙署、楼阁、寺观、军营等布局合理、井然有序、刻绘细致。从图上布局来看,城市呈长方形,布局规范。整个城市为大运河所环抱,运河内四周城墙环绕,并设有阊、盘、娄、齐、葑5座水、陆城门,城墙内有护城壕。城区内最大特点是安排了水陆并行的两套交通系统。城内河道纵横交错,计有20条河流,其中6条河流纵贯南北,14条河流横越东西,总长度80余公里。与此相适应,城内有20条大街,最著名者为横贯南北的交通要道“卧龙街”(今人民路)。由于河道众多,作为交通枢纽的桥梁也特别多,仅《平江图》所刻桥梁就达359座之多。

《平江图》的绘制技法独特,采用了平面与三维立体相结合的表现方式,既展示了地图的平面精度,又体现了地物的立体效果。这种技法增强了地图的立体感,提高了其实用性。如此体量巨大、刻画复杂的丰碑非碑刻大家不能为,所幸《平江图》的左下角,留 下了勒石者的姓名,他们是吕梴、 张允成、 张允迪。

很多人惊讶于《平江图》碑历经近800年竟仍然如此清晰。这是因为除了南宋刻工吕梴、张允成、张允迪外,《平江图》碑还经过另外一位刻工之手,他叫黄慰萱。清光绪十七年(1891),黄慰萱出生于无锡县硕放乡一个贫寒农民的家庭,由于生活窘迫,他13岁就到苏州“徵赏斋”碑帖店随族人黄徵学艺。碑刻业曾经在苏州盛极一时。据说在清咸丰年间至民国初年,苏州城里在现在人民路察院场到乐桥、景德路(旧称珠明寺前)一带有许许多多以专刻碑、精拓古今碑帖为业的碑帖店铺,如黄徵的“徵赏斋”,黄凤仪(黄徵之兄)的“徵古斋”,唐文杰、唐伯谦父子的“汉贞阁”,等等,其中有不少都是技艺精湛的集刻碑、传拓、装裱为一体的名家。黄慰萱六年满师时,已学会刻碑、传拓、装裱等一手好技艺。

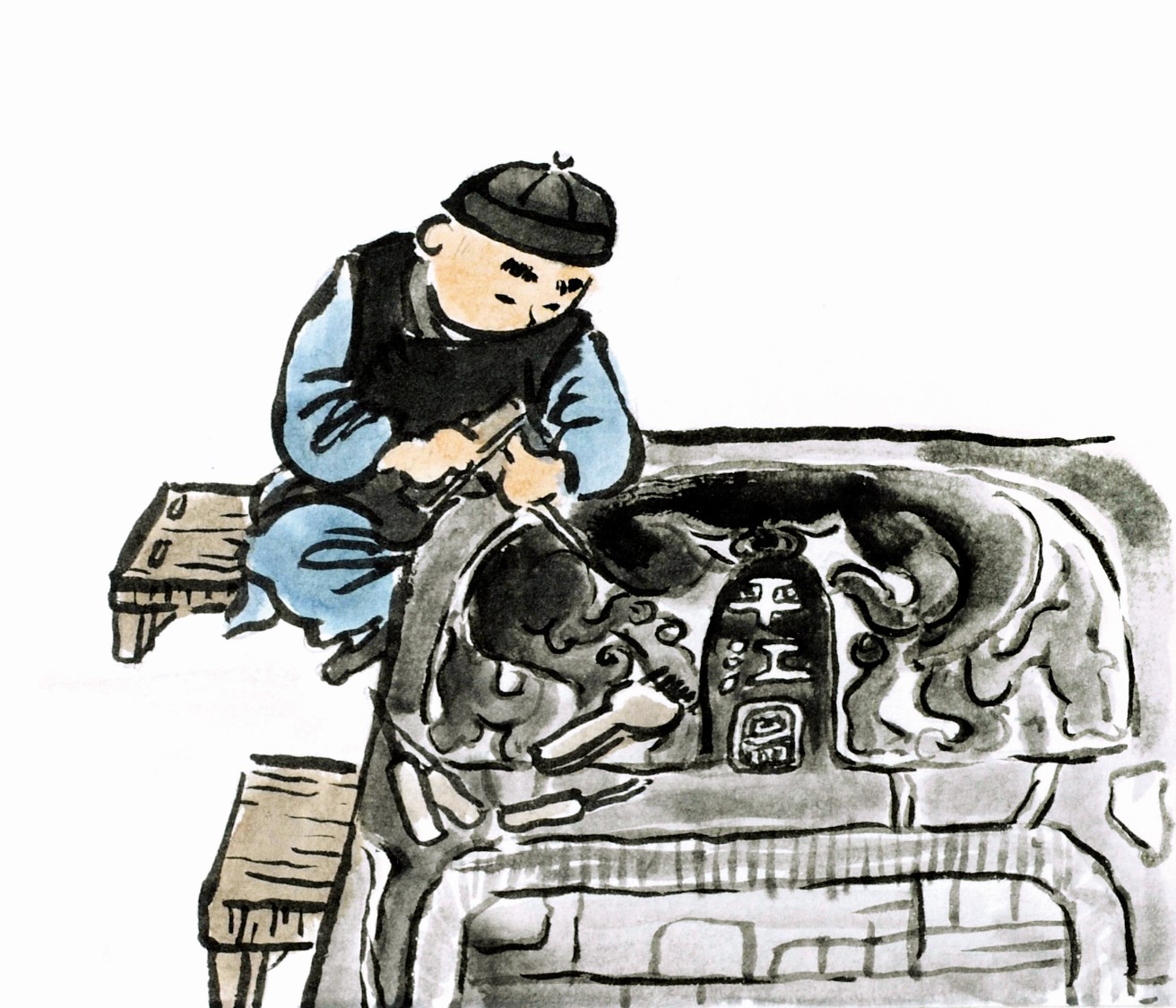

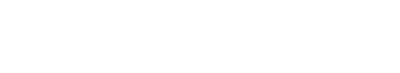

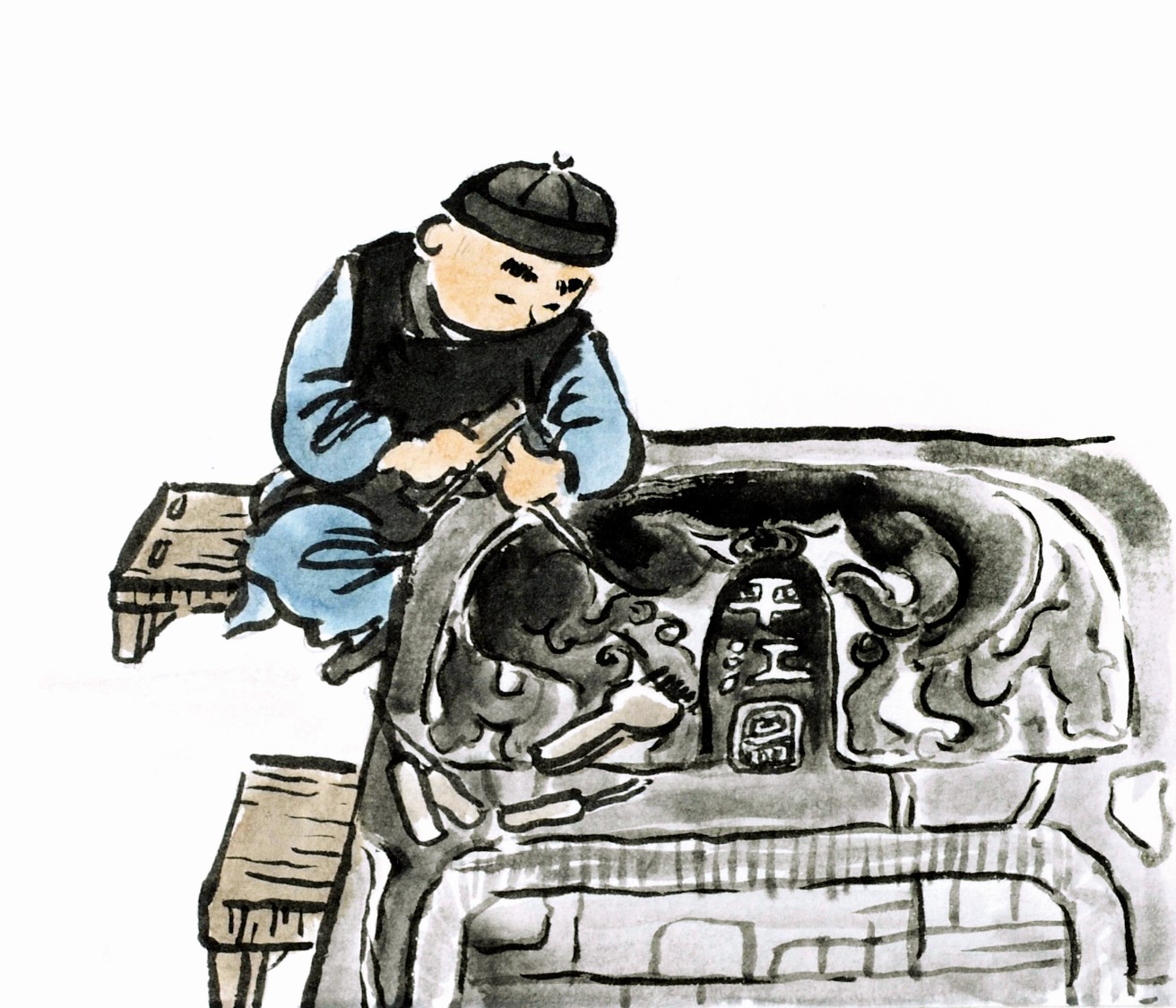

民国六年(1917),有个近代的学者叫叶德辉,他祖籍是苏州吴县洞庭东山。还有一个苏州人叫朱锡梁,曾留学日本,是同盟会的早期成员,也是南社发起人之一。他们两个在苏州发现了宋代《平江图》碑。因年代久远,遭受风雨侵蚀,发现时碑石的中部已经模糊不清了,亟须抢救,即对原迹加以深刻。于是,他们找到了黄慰萱。27岁的黄慰萱已经是一个从业14年的碑刻老手了,年轻力壮又经验丰富的他被选为深刻《平江图》碑的主刀人,成为继南宋三位刻工之后的第四位镌刻者。他不分昼夜,终于完成了对《平江图》的抢救工作。经他钩摹勒石,石碑四角清晰,字体不失原迹法度,受到了专家同行的一致好评。

作为世界上最古老的石刻城市平面图之一,《平江图》碑是研究中国古代城市规划建设的重要实物资料,也是后人了解宋代苏州城市风貌的珍贵窗口。其实,苏州作为历史文化名城,碑刻数量之多,内容之广,在全国一直是领先的。流传至今的,现藏在苏州碑刻博物馆的《天文图》《地理图》《帝王绍运图》《平江图》这四块碑,也被人们称为“天、地、人、城”四大宋碑,有着极为重要的科学、文献价值,已被列为全国重点文物保护单位。